思考・考察

IT=情報を扱う技術

ishikuro

会津大学はコンピュータ理工学部のみを持つ単科大学です。このコンピュータ理工学部というのはあまり国公立大学では目にする事がありません。なぜなら国公立大学でのコンピュータ専攻の位置づけは、工学部の中の機械工学や材料工学と並んで設置される”情報工学”科になるからです。それぞれを英語に直してみると、コンピュータ理工学はComputer Science & Engineering、そして情報工学はInfomation Engineeringです。前者は”コンピュータを作ること”、後者は”コンピュータで情報を扱うこと”を主に勉強するという立ち位置の違いがあります。しかし私たち会津大学の学生全員がコンピュータを作る道を歩む(すなわちScienceを生活の糧にする)わけではありません。私の場合も、基礎としてコンピュータ理工学を理解し、実践として情報工学を用いて製品などを作れるようになることが目標です。その場合、いかに情報を扱うかというのが焦点になります。

プログラムは問題解決の道具

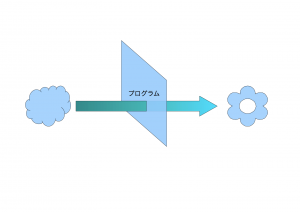

元の情報無くして現実の製品は作り出せません。ある情報を加工して別の情報にする、すなわちプログラムはフィルタであるという考え方に私は賛同しています。

例えばデジタルカメラ内蔵のグラフィックエンジンは、インプットがCCDから得た生のデータであり、アウトプットが綺麗に色を補正し適切な解像度に直したjpeg画像です。もっと単純な例では、あるスピーチ原稿の単語数をカウントして表示するプログラムは、インプットが原稿で、アウトプットが単語数です。

どのようなアプリケーションにも共通しているのが、インプットされる元の情報は必ずしもプログラマが生み出すものではないこと、そしてアウトプットされる情報は必ずしもプログラマが利用するものではないことです。被写体をプログラマがでっちあげることは不可能ですし、演説の原稿が長過ぎることをプログラマが登壇者に指摘するわけではありません。

実用的なアプリケーションにおいてはプログラムを作るためにプログラミングをするわけではありません。ある目的を達成するための手段としてコンピュータが適していたからそれを使うだけのことです。もしかしたらある問題に対するベストな解決策は紙へのメモ書きだったりするかもしれません。

したがって製品を作る前に、誰が使うのか、問題は何か、目的は何か、処理する対象をよく観察する事が重要になります。

コンピュータを使わないIT

これらを踏まえると”情報工学”そしてITというのはコンピュータに依存していないのでないかというのが私の考えです。

例えばネットワークプロトコルというのは電話の会話にも適用する事が出来ます。AさんからBさんに電話をかけるとしましょう。日本人であればA「もしもし」 B「はい」A「Bさんですか?」B「そうです」A「私はAです。実はお願いがありまして(…)」という手順をほとんどの人が踏みます。いきなり要件が始まると混乱してしまうはずです。コンピュータ同士で通信するときにもお互いが混乱しないように決まり文句を約束させたものをプロトコルと呼んでいます。ただしこれは日常にすでに潜んでいる概念をコンピュータ用に定義しなおしたに過ぎません。

UML(Unified Modeling Language)は逆の場合の良い例です。元々はオブジェクト指向言語を用いた開発において仕様を誤解無く記そうと生み出された記法なのですが、用途はそれだけにとどまりません。自然界や社会の事象を他者に伝えるときに、誤解のない一意のモデルとして表すことができます。

コンピュータサイエンスの場で生まれたノウハウをそのままコンピュータ以外の分野にも転用(またはその逆も)できることがあるということです。

まとめ

私はこの大学に入学し、Eyes,JAPANで働き始めてから人に自分のアイディアを伝える機会も多くなりました。社内でのプレゼンテーション、外国人スタッフに対するコミュニケーション、将来は大学での論文発表や企画会議などもするでしょう。これもプログラムで例えれば、インプットは自分の頭で考えている事であり、アウトプットは会話や発表です。誰に話すのか、問題は何か、手段はどうするのか(言語、スライド資料、印刷物など)を考えなければならないのはアプリケーション開発と全く変わりません。用いる技術が異なるだけです。

問題点を理解し、情報の構造を見抜くというのを意識する事がITを学ぶ上で見落としてはならない点だと思います。それができた前提で初めて情報の加工が必要になり、より上手くやるために技術が必要になります。その技術力を養うためにまず私たちはコンピュータ理工学を専攻しているのだと解釈しています。

担当:石黒

2024/05/17

2024/05/17 2024/01/05

2024/01/05 2023/12/08

2023/12/08 2023/11/17

2023/11/17 2023/07/07

2023/07/07 2023/05/12

2023/05/12 2023/02/24

2023/02/24 2022/12/23

2022/12/23

>これらを踏まえると”情報工学”そしてITというのはコンピュータに依存していないのでないかというのが私の考えです。

その通り。

ITを使って解決する、のではなく

その解決方法はITを使うのが一番なのか、という事から

見つめ直す事がより良いソリューションを生み出すきっかけになります

その考えが下地にあるだけで全然違います